Heute habe ich mal versucht nachzuvollziehen welche Werte da abgedruckt werden.

So habe ich den Verdacht, dass der Arbeitspreis noch „beim Druck“ verändert wird (multipliziert mit dem Verbrauchsfaktor?).

Gebe ich dort nicht schon den Wert des gemessenen Energieeinsatzes ein?

Darunter kann ich noch in einem Eingabefeld den Wert „Kosten Energieeinsatz“ manipulieren… aber dieser Wert wird gar nicht ausgewertet?

Wer kann hier Licht ins Dunkel bringen?

Der Verdacht, dass der Arbeitspreis beim Druck noch verändert wird, liegt daran, dass im iSFP beziehungsweise in Evebi der arbeitspreisbezogene Energieeinsatz immer in Verbindung mit dem Heizwert bzw. Verbrauchsfaktor steht. Das bedeutet:

- Sie geben in Evebi den gemessenen Energieeinsatz (z.B. in kWh) ein.

- Für die Ausgabe im Sanierungsfahrplan wird dieser Wert intern mit einem Verbrauchsfaktor oder dem Heizwert multipliziert, um die normierte oder vergleichbare Verbrauchsgröße anzuzeigen.

- Dadurch spiegelt sich der Wert im Ausdruck anders wider als die reine Eingabe.

Dieses Vorgehen entspricht der Methodik des iSFP (vgl. Handbuch iSFP, Kapitel zur Verbrauchsbereinigung und Kostenberechnung) und ist sinnvoll, da so verschiedene Energiearten einheitlich bewertet werden können.

Zum zweiten Punkt: Das Eingabefeld „Kosten Energieeinsatz“ ist in Evebi typischerweise nicht direkt für die Kalkulation oder Auswertung der Kosten im Sanierungsfahrplan verknüpft, sondern es dient eher der manuellen Dokumentation oder internen Anpassung. Die tatsächliche Berechnung der Energiekosten erfolgt im Hintergrund anhand der Verbrauchswerte multipliziert mit den definierten Preisen und Verbrauchsfaktoren.

Danke für die Antwort.

Trotzdem kann ich hier nicht ganz nachvollziehen. Für die Erläuterung beim Kunden gibt es schon ausreichend viele Bereiche, die so nicht nachvollziehbar und schwer zu erklären sind. Als Beispiel sei hier nur wieder die z. T enorme Diskrepanz zwischen Verbrauch und Bedarf genannt ( und das war auch der Grund warum ich auf die Idee kam, die Ermittlung der Kosten im iSFP zu betrachten). Dann gilt es jetzt auch noch zu erklären, warum die Kosten sich nicht mit den Angaben decken?!

Zur Erklärung in Ihrem ersten Punkt: Im Handbuch steht auch (unter 6.3.9),

… „werden die Energiekosten im Ist- und im Zielzustand auf Verbrauchsbasis berechnet“…

M. E. bezieht sich nur der Ist-Zustand auf den Verbauch und alles weitere wäre dann der Bezug zum Bedarf, oder?

Oder wie wären sonst diese Werte erklärbar?

Was ich für die Erläuterung zwischenzeitlich gerne mal mache, ist, dass ich die Verbrauchkosten so hoch angebe, wie der Bedarf errechnet wurde (hier in diesem Fall käme ich mit dem Abgleich auf eine Raumtemperatur um die 10°C, weit zu wenig um den Wert mit Lüftung etc. angleichen zu können, wie anderweitig empfohlen…) → dann natürlich der Hinweis an den Kunden, dass hier entsprechend verrechnet werden müsste.

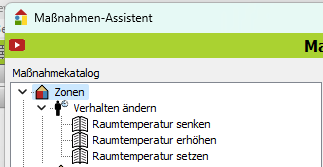

genau hierfür müssen Sie den Verbrauchsbedarfsabgleich durchführen. und dies am besten nicht nur im Istzustand, sondern auch im Sanierunten Zustandn in den einzelnen Varianten.

Im Verbrauchsbedarfsabgleich setzten Sie die Raumheizungstemperatur, die in den individuellen Randbedingungen für die Energiekostenberechnung verwendet wird, herab.

in den Varianten können sie diese entweder mit einem Haken direkt wieder auf 20°C setzen oder in als Maßnahme schrittweise die Temperatur anheben.

Bitte lesen Sie hierzu die kurze Sudie vom Umweltbundesamt, in dem die Bedeutung und auch die Schwierigkeiten des Verbrauch-Bedarfabgleichs erläutert werden:

Danke erneut für die Antwort und die Erklärungen.

Die Veröffentlichung vom Umweltbundesamt kenne ich bereits.

Das mit der Temp-Anpassung in den Massnahmen war mir tatsächlich neu.

Leider erhalte ich dadurch keinen nennenswerten Unterschied!

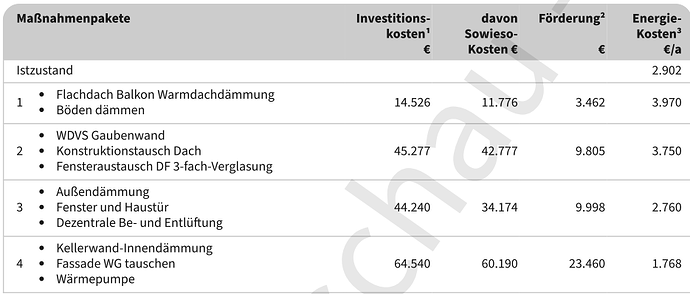

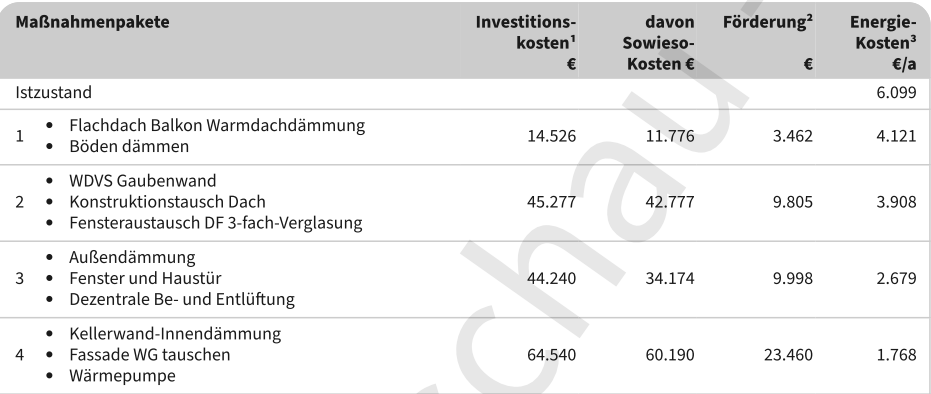

Was eben wirklich fast unerklärbar ist, sieht man ja ganz gut in der ersten Grafik (von meinem letzten Beitrag):

dort hatte ich die tatsächlichen Verbrauchswerte eingetragen und mit der ersten Massnahme ergibt sich eine wesentliche Verschlechterung gegenüber dem Istzustand → für mich ein Merkmal, dass sich nur der Ist-Zustand auf die Verbrauchswerte bezieht und alles weiter folgende dann auf den Bedarf. Das würde allerdings dem Eintrag im Handbuch widersprechen?

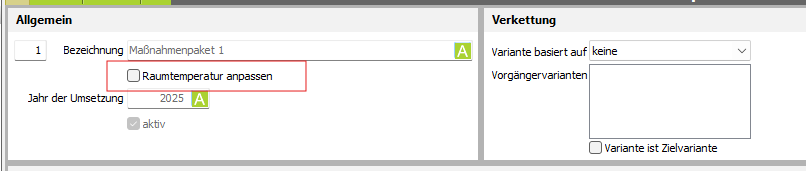

Die alternativ genannte Möglichkeit, hier einen Haken bei Anpassung der Raumtemperatur zu setzen erschließt sich mir nicht ganz. Was passiert dort in der Konsequenz? Bzw. wo wird dadurch was geändert?

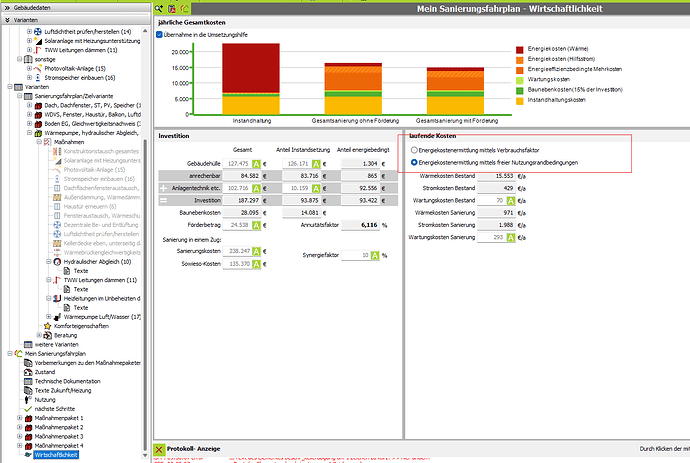

Der Verbrauchsbedarfsabgleich ist für die Wirtschaftlichkeitsberechnung relevant. Hier haben Sie zwei Auswahlmöglichkeiten:

In EVEBI unterscheiden sich die Methoden der Energiekostenermittlung wie folgt:

- Energiekostenermittlung mittels Verbrauchsfaktor: Hier wird der Endenergiebedarf, der nach der EnEV (Energieeinsparverordnung) ermittelt wurde, mit einem Verbrauchsfaktor gemäß iSFP-Handbuch multipliziert. Das bedeutet, sie basiert auf dem berechneten Energiebedarf und einem standardisierten Faktor, um die Energiekosten abzuschätzen. Diese Methode gleicht im IST-Zustand die Energiekosten mittels Faktor auf den Verbrauch ab, berücksichtigt aber nicht immer die tatsächlichen Kosten der Maßnahmenpakete korrekt, was zu weniger plausiblen Ergebnissen führen kann.

- Energiekostenermittlung mittels freier Nutzungsrandbedingungen: Diese Methode erlaubt die Berücksichtigung individueller bzw. spezifischer Nutzungsrandbedingungen, wie z.B. Standort, Innentemperatur, Zahl der Nutzer, interne Wärmelasten usw. Die Energiebedarfe werden entsprechend DIN V 18599 oder LEG mit diesen individuellen Randbedingungen berechnet. Dadurch entsteht eine individuellere und plausiblere Energiekostenermittlung, die die realen Gegebenheiten des Gebäudes und seines Nutzerverhaltens besser abbildet.

Zusammenfassend gesagt:

| Methode | Grundlage | Besonderheiten / Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|---|

| Verbrauchsfaktor | EnEV-Endenergiebedarf multipliziert mit Faktor | Einfach, standardisiert | Kann bei Maßnahmenpaketen ungenau sein, Ergebnisse weniger plausibel |

| Freie Nutzungsrandbedingungen | DIN V 18599-Berechnung mit individuellen Parametern | Berücksichtigung tatsächlicher Gebäudenutzung & Bedingungen | Aufwändiger, dafür realistischer |

Die freie Nutzungsrandbedingungen-Methode liefert meist nachvollziehbarere und plausiblere Ergebnisse, vor allem für die Beurteilung von Maßnahmenpaketen, während die Verbrauchsfaktormethode eher eine grobe Standardabschätzung darstellt

Bei der Energiekostenermittlung mittels Verbrauchsfaktor ist die geänderte Temperatur durch den Verbrauchsbedarfsabgleich im Istzustand in den Varianten wieder auf 20°C gesetzt

das kann im ersten Maßnahmenpaket zu negativen Einsparungen führen, wen nur kleine Maßnahmen umgesetzt werden.

Bei der Energiekostenermittlung mittels freier Nutzungsrandbedingungen können Sie entscheiden in welchem Paket die Temperatur angehoben wird. Entweder über den Haken direkt in der Variante (wobei dann direkt 20°C eingestellt werden) oder als Maßnahme. Dann ist auch eine schrittweise Erhöhung/Anpassung möglich