Hallo Zusammen,

Folgende Features wären im HDA Modul von EVEBI dringend notwendig:

- Es wäre zur Fehlersuche und Verständnis des Moduls sehr hilfreich wenn nicht nur im Ausdruck der am Ventil anliegende Differenzdruck angezeigt wird sondern im Programm selber.

2. Hydraulische Zonen zu definieren mit unterschiedlichen anliegenden Förderhöhen. Damit könnte man Stränge mit Differenzdruck Regler abbilden und generell etwas genauer abbilden bei großen Gebäuden.

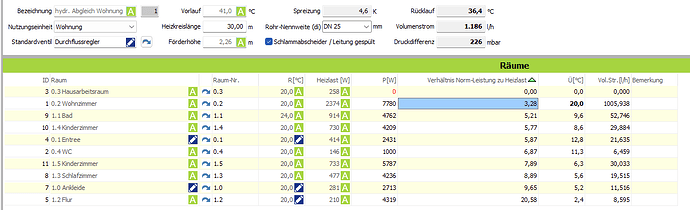

3. Die Heizkörper sollten sich anhand des Ventils selbst auf den für das Ventil maximal zugelassenen Volumenstrom begrenzen und dann die Unterversorgung des Raumes darstellen statt denn Volumenstrom ins Nirvana zu katapultieren um die Heizlast bereit zu stellen. Wäre toll wenn das manuell umstellbar wäre da es bei gewissen Ventilen wie die Flowmeter für FBH nicht funktionieren wäre. Auch wenn man es zentral einstellen könnte wie die Vorlauftemperatur wäre das super.

4. In einem Raum zwei unterschiedliche hydraulische Zonen zu haben. Für Bäder mit Heizkörper und FBH (separate Kreise brauchen separate Förderhöhen und separate Vorlauftemperaturen.

Das würde uns das Leben sehr erleichtern.

MfG Mäx Rogers

1 „Gefällt mir“

Da bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Vorallendingen verwirrt es. In der Praxis würde dies nicht passieren. Im Gegenteil Heizkörper, die zu klein in Ihrer Heizlast sind, erhöhen die Spreizung weil Sie zuviel Wärme an den Raum verlieren. Bei Evebi verringern sie die Spreizung bis auf 1 K weil das Programm unendlich Wasser in den heizkörper schiebt. Das macht aber keine Umwälzpumpe selbstständig.

1 „Gefällt mir“

Zu dem Thema kommen mit einer der nächsten Versionen kleinere Verbesserungen.

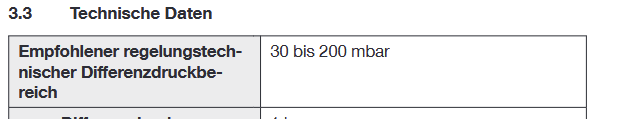

„Hydraulische Zonen“ lassen sich derzeit durch verschiedene Nutzungseinheiten abbilden, für die dann jeweils ein eigener hydraulischer Abgleich erstellt werden kann.

Die Begrenzung auf den „für das Ventil zugelassenen Volumenstrom“ ist nicht ganz einfach, wodurch soll dieser definiert sein? Hier muss man einfach mit drauf schauen - am Ende muss ein plausibles Ergebnis beim hydraulischen Abgleich herauskommen. Sprich: Ist die Heizfläche zu klein, so muss die Heizlast reduziert oder die Vorlauftemperatur erhöht werden.

Im baldigen Update wird dazu die real erreichte Heizleistung der Heizfläche mit ausgegeben, dennoch obliegt es den NutzerInnen, sinnvolle Eingaben zu tätigen, um mit zu kleinen Heizflächen umzugehen.

Heizkörper + FBH in einem Raum sind für mich persönlich auch immer etwas schwierig abzubilden in EVEBI. Als Workaround ziehe ich oft einfach ein paar Hundert Watt (grob überschlagen) von der Heizlast ab, die ich dann der FBH oder dem Heizkörper zuordne und lasse nur das jeweils andere in EVEBI berechnen.

Mit dem kommenden Update wird der Volumenstrom für zu kleine Heizflächen nicht mehr ganz soweit ins Nirvana schießen, da nun der für die reale Leistung benötigte Volumenstrom angenommen wird, derzeit wird mit der Ziel-Leistung gerechnet.

Die Begrenzung auf den „für das Ventil zugelassenen Volumenstrom“ ist nicht ganz einfach, wodurch soll dieser definiert sein? Hier muss man einfach mit drauf schauen - am Ende muss ein plausibles Ergebnis beim hydraulischen Abgleich herauskommen. Sprich: Ist die Heizfläche zu klein, so muss die Heizlast reduziert oder die Vorlauftemperatur erhöht werden.

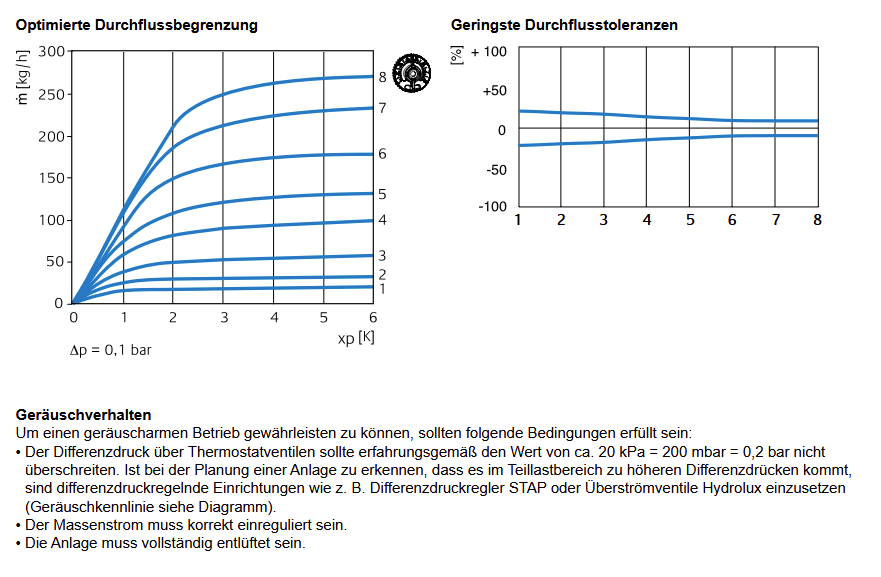

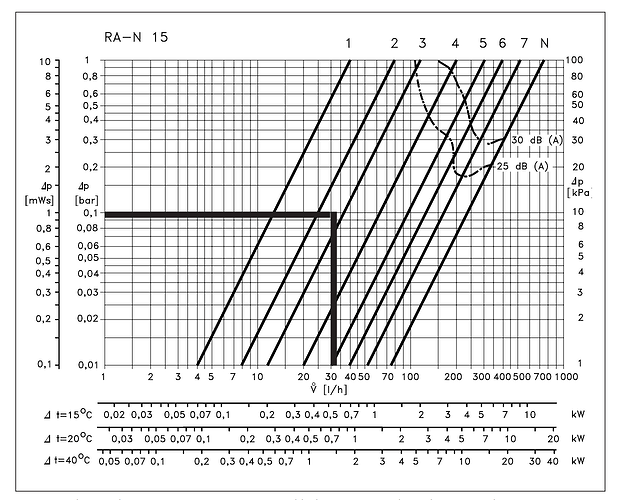

Es gibt für jedes Ventil einen Einsatzbereich den der Hersteller vorgibt bevor es zu pfeifen anfängt. Den Volumenstrom des Ventils auf diesen Wert begrenzen wäre die einfachste Möglichkeit. Bspw. 100 l/h ist typischerweise die Grenze an der Heizungsbauer aufhören würden. Gibt auch welche die bis 150 l/h gehen. Wenn es zuviel Arbeit ist das in der Datenbank nachzupflegen gebt mir als Nutzer die Möglichkeit es darauf zu begrenzen.

Durch die Obergrenze des Volumenstroms ist auch die Leistung des HK direkt auf ein Maximum begrenzt. Was auch logisch ist und vernünftig.

Die Manuelle suche jedes Heizkörpers nach dieser Zahl ist einfach nur mühselig und ist was wir aktuell machen indem wir manuell die Raumheizlast runtersetzen. Dann müssen wir aber wieder dem Kunden aufbereiten in welchem Räumen wir eine Unterversorgung haben. Dabei wäre es einfach das im Programm und Bericht direkt darzustellen.

Ich zitiere mal das V-Exact II Datenblatt:

Im Oventrop AV9 Datenblatt ist das „noch“ weniger angegeben:

Bei beiden Datenblättern habe ich keine Geräuschkurve gefunden. Es ist meiner Meinung nach daher subjektiv, eine obere Grenze anzugeben. Es gibt auch jetzt schon die Warnmeldung von EVEBI, sobald der Differenzdruck am Ventil 150 mBar überschreitet, diesen beiden Datenblättern nach halte ich diese Meldung für ausreichend (& sinnvoll), alternativ gibt es ja auch die Warnmeldung, dass „das Ventil nicht ausreicht“.

Mit der automatisch berechneten Vorlauftemperatur im hydraulischen Abgleich sollten normalerweise immer (im Rahmen der eingegebenen Heizflächen) sinnvolle, machbare Abgleiche herauskommen. Für einen guten Abgleich muss ich sowieso händisch nachoptimieren:

- Welche Heizflächen kann ich vergrößern, welche nicht?

- Händisch dann eine sinnvolle Temperatur festlegen und z.B. Räume in denen die Heizfläche nicht getauscht werden kann, die Raumtemperatur absenken, da ich mir sonst mit einzelnen Heizflächen die ganze Anlage „schlecht“ einstelle

- Wo kann ich - mit Wissen des Rohrnetzes, welches ich in EVEBI ja nur sehr vereinfacht eingeben kann, ggf. einen höheren Volumenstrom fahren, wo nicht?

Daraus ergibt sich dann eine Temperatur, die ich sinnvoll ansetzen kann um am Ende einen guten Abgleich ausgerechnet zu haben.

Das Feststellen von zu schwachen Heizflächen ist ein Nebenprodukt des hydraulischen Abgleichs, diese erkenne ich z.B. auf den ersten Blick in der Übersichtstabelle:

Entweder am Verhältnis Normheizleistung zu Heizlast oder an der benötigten Übertemperatur.

1 „Gefällt mir“

Die Frage im Titel dieses Themas wird allerdings mit der 13.9 gelöst:

2 „Gefällt mir“

Ja das ist alles richtig und auch sinnvoll da gestellt. Es gibt keine max. 100 Liter /Heizkörper da der Volumenstrom immer von der Spreizung abhängig ist. Und es ist auch richtig das die allermeisten Ventile ab 150 mbar anfangen Geräusche zu machen. Ärgerlich finde ich ,das diese Meldung auch beim IMI Heimeier Eclipse auftaucht. Dieses Ventil kann bis zu 600 mbar geräuschlos verarbeiten. Hier wäre ein Update sinnvoll. Mein Traum wäre noch die Eingabe der Rohrart. In den Programmen sind ja Standarddruckverluste einer Heizungsanlage hinterlegt. Geht auch nicht anders und ist auch OK so. Allerdings habe ich mit unterschiedlichen Materialien unterschiedliche Druckverluste. Mehrschichtverbundrohr hat bedeutend höhere Druckverluste als Stahlrohr. Dies einzupflegen wäre schön, aber wahrscheilich gibt es darüber keine allgemeinen Daten. Oder nicht nur die DN der Pumpe sondern Rohrnetz groß oder klein.

Die Druckverluste im Rohrnetz werden aus der eingegebenen Länge und dem Durchmesser berechnet, zusätzlich mit einem Aufschlag von etwa 1,5x.

Die Eingabe der Rohrart ist dadurch nicht nötig, dass diese Parameter ja frei wählbar sind.

Eine detaillierte Rohrnetzberechnung ist mit EVEBI nicht möglich.

Die Heizkörper-Positionierung nah/mittel/fern nimmt dann 1/3, 2/3 oder 3/3 dieses Rohrnetzdruckverlusts vorm Heizkörper an.

Ich habe den Wunsch nach der Einstellbarkeit mal weitergegeben, da ich ihn nachvollziehen kann (neben den dynamischen Ventilen ist es auch bei Flächenheizungen/Durchflussreglern derzeit mit der Warnmeldung ab 150 mBar sicher nicht optimal).

Aus persönlicher Sicht möchte ich diesen Platz gern nutzen, um auf eine bzw. zwei Unschönheiten der genannten dynamischen Ventile hinzuweisen:

a) Es wird mehr Pumpendruck/Strom benötigt, da diese Ventile zusätzlich einen Mindestdruck brauchen, um die im Datenblatt beschriebene Kennlinie zu haben. Neben der Berücksichtigung im hydraulischen Abgleich ist dies eben auch zusätzlicher Stromverbrauch.

b) dynamische Ventile sind zwar toll, insofern sie einen maximalen Volumenstrom an der Heizfläche nicht überschreiten.

Leider ist es jedoch bei modernen Wärmeerzeugern wie Wärmepumpen, Brennwertheizungen und anderen Kesseln mit wenig thermischer Masse vorteilhaft, einen gewissen Mindestvolumenstrom im Heizkreis nicht zu unterschreiten.

Drosseln die BewohnerInnen nun Heizflächen ab („will den Raum ja nicht heizen“), so steigt der Differenzdruck an anderen Heizflächen. Bei herkömmlichen Ventilen steigt dort dann der Volumenstrom (etwas), bei dynamischen Ventilen nicht.

Ich persönlich achte daher, wenn ich den hydraulischen Abgleich berechne, insbesondere bei dynamischen Ventilen auf einen großzügigen Volumenstrom.

Moin , das ist alles richtig aber Dynamische Ventile sind die einzigste Möglichkeit eine einigermaßen gleichmäßige Spreizung zu fahren. Dies ist gerade für Wärmepumpen wichtig. Einen großen Volumenstrom fahre ich bei WP zwangsläufig wenn ich meine Heizkörper mit möglichts 10 K Spreizung auslege. Bedingt durch die notwendige geringe Vorlauftemperatur wird das schliessen der Heizkörper eher weniger. Zusätzlich sollte eine WP nie ohne Puffer gefahren werde welches den Mindestvolumenstrom der WP entgegn kommt. Sicherlich benötige ich etwas mehr Pumpenleistung aber meine Erfahrung zeigt bei elektronischen Pumpen eine Mehrleistung von 3-4 Watt. Dem gegenüber stehen Vorteile wie konstante Spreizung , keine über oder unterversorgten Heizkörper,im Bestandsgebäuden ist das vorhandene Rohrnetz relativ egal. Bis zu 500 TH Ventile ohne Differrenzdruckregler. Fast keine Geräuschbildung usw.

Meiner (privaten!) Meinung und Erfahrung nach ist das in vielen Fällen nicht korrekt, ich verweise auf Konzeption – Effizienz von Wärmepumpensystemen und werde jetzt hier aber nicht weiter darauf eingehen

1 „Gefällt mir“

Es wäre aber sinnvoll Ventile auf einen max. Volumenstromwert abzugrenzen, ob man jetzt bei 100 oder 300 l/h abgrenzt ist da egal aber es würde zumindest schonmal die manuelle Arbeit etwas verringern. Oder gebt es uns selber zum einstellen. Auch die gesamt Volumenströme und Förderhöhen der Pumpen gehen in schwachsinnige Bereiche weil EVEBI versucht 1.000 l/h durch jeden Heizkörper zu pressen. Das ist gerade für Energieberater ohne Hintergrund in dem Thema brandgefährlich.

Die Bestandspumpe wurde ja sicher nicht so ausgelegt und auch nicht das Rohrnetz mit diesen riesigen Volumenströmen, da wurde mit 100-150 l/h pro Heizkörper ausgelegt.

Was wäre die Folge ? Wenn Evebi auf 150 oder 300 Liter begrenzen würde wäre der Hydraulische Abgleich bei zu kleinen Heizkörpern trotzdem nicht möglich. Im Grunde genommen versucht Evebi nur zu geringe Leistungen des Heizkörpers über eine hohe Übertemperatur auszugleichen. Darum Spreizungen von 1 K. Evebi müsste trotz Begrenzung ,die Meldung Heizkörper zu klein auswerfen weil er zu klein ist. Die Physik kann ich damit nicht überlisten. In dem Moment wo ich abenteuerliche Volumenströme und Druckverluste sehe weiß ich das Heizkörper zu klein sind und muß sie anpassen. Es ist die Aufgabe des Erstellers das System so herzurichten das vernünftige Werte herauskommen. Wenn ein Heizkörper zu klein ist und das Programm jagt dort 800 Kg/h bei 1 K Spreizung durch, ist dieser Heizkörper immer noch zu klein wenn das Programm den Volumenstrom des Heizkörpers begrenzen würde. Und der Hydraulische Abgleich wäre immer noch nicht möglich. Da wir für Wärmepumpen in der Regel mit 10 K Spreizung rechnen ist es für einige vielleicht hilfreich sich einen Überblick zu schaffen in dem man einfach die Heizlast des Raumes durch 10 teilt (genau 11,63). Dieser Wert sollte der Volumenstrom des Heizkörpers sein. Ist er größer im Programm =Heizkörper zu klein , ist er kleiner =Heizkörper zu groß.

Weil es viel sinnvoller und hilfreicher im Bestand wäre das Evebi ausgibt der Raum hat eine Unterdeckung von X Watt. Statt der Raum hat einen Volumenstrom von 10.000 l/h.

Mit EVEBI 14 haben wir folgende Änderungen im hydraulischen Abgleich geplant, die dieses Thema hier betreffen. Ich denke, dass damit die angesprochenen Themen abschließend geklärt sind.

-

Es gibt 3 Arten von Heizungsventilen: Statisch (kV-Wert), dynamisch (Volumenstromregler) und Durchflussanzeigen (optional mit kV-Wert).

-

Die maximale Druckdifferenz, ab der eine Warnung erzeugt wird, kann für jedes Heizungsventil definiert werden.

-

Bei dynamischen Ventilen kann der Mindestdifferenzdruck angegeben werden, welcher bei der Berechnung der Förderhöhe berücksichtigt wird.

-

Auch bei Flächenheizungen können Ventile berechnet und im Bericht ausgegeben werden.

-

Die automatisch berechnete Vorlauftemperatur liegt nun so hoch, dass keine Volumenströme über 200 l/h und keine Druckverluste von mehr als 400 mBar in einer Flächenheizung erzeugt werden.

-

Zu jedem Raum wird eine minimale Vorlauftemperatur angezeigt

-

Sind in einem Raum mehrere Heizflächen vorhanden, wird bei der Aufteilung der Leistungen nun auch der Exponent berücksichtigt. Dadurch ist die Aufteilung z.B. bei Fußbodenheizung und Heizkörper in einem Raum besser und ermöglicht eine geringere Vorlauftemperatur.

-

Wird die Heizlast in einem Raum bei gegebener Auslegung des hydraulischen Abgleichs nicht gedeckt, ist die Warnung deutlicher.

-

Die Warnung, dass ein Raum weniger bzw. nicht für Wärmepumpenbetrieb geeignet ist, erfolgt nun bei Überschreitung von 55°C bzw. 60°C.

-

Die automatische Vorlauftemperatur wird unabhängig vom Heizungssystem im 1K Raster berechnet.

-

Wird die Spreizung von 35/30, 55/45 bzw. 90/70 deutlich überschritten, erfolgt ein Hinweis, dass Heizflächen weiter optimiert werden können.

-

Ventile können optional mit einem kVs-Wert spezifiziert werden. Wird z.B. bei einem Heizkreisverteier / Durchflussregler ein höherer kV-Wert benötigt, erfolgt eine Warnung.

3 „Gefällt mir“